डॉ. भीमराव अंबेडकर:

डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वर्णाक्षरों में अंकित है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज जाति व्यवस्था की जकड़ में था, जिसने लाखों लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इस व्यवस्था ने न केवल लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था, बल्कि उन्हें मानवीय गरिमा से भी वंचित कर दिया था। डॉ. अंबेडकर की पृष्ठभूमि, जो स्वयं इस जाति व्यवस्था की शिकार थी, ने उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के लिए जीवन भर के एक अथक संघर्ष के लिए प्रेरित किया।

डॉ. अंबेडकर का जीवन भारतीय इतिहास पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ गया है। वे न केवल स्वतंत्र भारत के संविधान के जनक थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद् भी थे। उन्होंने दलितों और अन्य हाशिये पर समुदायों के अधिकारों के लिए अथक लड़ाई लड़ी और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन आज भी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक अटूट स्रोत है जो दुनिया भर में सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं।

जन्म और प्रारंभिक जीवन

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था. यह स्थान, जो मध्य प्रदेश के मशहूर शहर इंदौर के करीब 22 किलोमीटर दूर है, अब आधिकारिक रूप से डॉ. अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है. हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती भारत और दुनिया भर में अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाई जाती है, जो उनके जीवन और कार्यों का सम्मान करने का दिन है. यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि 2016 में उनकी 125वीं जयंती को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मनाया और . 2020 में उनकी 129वीं जयंती मनाई गई, और इस वर्ष कुल 102 देशों ने इसे मनाया था। संयुक्त राष्ट्र ने भी पहली बार उनकी 125वीं जयंती में भाग लिया था.

उनके पिता, रामजी मालोजी सकपाल, ब्रिटिश सेना की बॉम्बे आर्मी की 107वीं पायनियर्स रेजिमेंट में सूबेदार थे. उन्होंने महू छावनी में स्थित एक रेजिमेंटल स्कूल के हेडमास्टर के तौर पर भी सेवाएं दीं. उनकी माता का नाम भीमाबाई था. भीमराव अपने माता-पिता की चौदहवीं और सबसे छोटी संतान थे. उनका परिवार मराठी मूल का था और कबीर पंथ का अनुयायी था. उनका पैतृक गाँव वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबडवे गाँव में स्थित था. भीमराव का बचपन का नाम 'भिवा' था. उनके पूर्वजों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवा का एक लंबा इतिहास रहा था. भीमराव से पहले उनके तेरह भाई-बहन थे, जिनमें से केवल चार - बलराम, आनंदराव, मंजुला और तुलासा - ही जीवित बच पाए थे, जबकि अन्य की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी.14 1896 में, जब भीमराव केवल पाँच वर्ष के थे, उनकी माँ का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी बुआ मीरा ने उनकी देखभाल की. 1906 में, मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से हुआ. रमाबाई का निधन 1935 में एक लंबी बीमारी के बाद हो गया. बाद में, 1948 में उन्होंने डॉ. सविता अंबेडकर से दूसरी शादी की, जिन्होंने उनके बीमार रहने के दौरान उनकी देखभाल की. सविता एक ब्राह्मण परिवार से थीं, जिसके कारण उनके विवाह का कुछ विरोध भी हुआ था.

डॉ. अंबेडकर का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी ब्रिटिश सेना में सेवा की एक मजबूत पृष्ठभूमि थी, जिसने संभवतः उन्हें अनुशासन और शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया होगा। उनके परिवार का कबीर पंथ से जुड़ाव सामाजिक समानता के प्रति उनके प्रारंभिक रुझान को दर्शाता है। उनके पिता की सेना में नौकरी के कारण उन्हें महू छावनी में जन्म लेने का अवसर मिला, जो उस समय शिक्षा और संगठित जीवन के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थान हो सकता था। उनके कई भाई-बहनों की बचपन में मृत्यु ने उनके परिवार पर भावनात्मक और आर्थिक दबाव डाला होगा, जिसने शायद भीमराव के पालन-पोषण और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित किया।

बचपन और शिक्षा

दलित महार जाति में पैदा होने के कारण, भीमराव को अपने बचपन से ही कठोर सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा. उन्हें स्कूल में कक्षा के बाहर खड़े होकर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उच्च जाति के छात्र उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे. उन्हें स्कूल में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, और जब उन्हें प्यास लगती थी, तो उन्हें दूर से ही पानी दिया जाता था. एक बार, जब वे अपने भाई के साथ अपने पिता से मिलने के लिए ट्रेन से उतरे, तो स्टेशन मास्टर ने उनकी जाति जानने के बाद उनसे दूरी बना ली, और कोई भी तांगावाला उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाने को तैयार नहीं हुआ. उनकी जाति के कारण नाई ने उनके बाल काटने से भी इनकार कर दिया था. उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी, और उनके लिए एक अलग बर्तन रखा जाता था, जो उन्हें उनकी कथित 'नीची' जाति की याद दिलाता था. स्कूल में उनका कोई दोस्त नहीं था, और अधिकांश शिक्षक भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. इन अपमानों से तंग आकर, उन्होंने अपना अधिकांश समय पास के एक बगीचे में पढ़ने में बिताया.

उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा, महाराष्ट्र में हुई. 7 नवंबर 1900 को, उनके पिता रामजी सकपाल ने उनका नाम सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भिवा रामजी आंबडवेकर के रूप में दर्ज कराया. उनका मूल उपनाम सकपाल की जगह आंबडवेकर लिखा गया था, जो उनके आंबडवे गाँव से संबंधित था. एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक, कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से 'आंबडवेकर' हटाकर अपना सरल उपनाम 'आंबेडकर' जोड़ दिया. 1894 में उनका परिवार सतारा में बस गया, जहाँ उनके पिता को लोक निर्माण विभाग में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई थी. 1900 में उन्होंने पहली कक्षा में एक सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिला लिया. उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की. उनकी माध्यमिक शिक्षा बॉम्बे के एलफिंस्टन हाई स्कूल में हुई.

डॉ. अंबेडकर के बचपन के अनुभव भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव की क्रूर वास्तविकता को दर्शाते हैं। इन अपमानजनक अनुभवों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने जीवन भर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। अस्पृश्यता के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अटूट दृढ़ संकल्प और ज्ञान की तीव्र प्यास ने उन्हें इन चुनौतियों को पार करने में मदद की। एक ब्राह्मण शिक्षक द्वारा उनके नाम में बदलाव, जो स्नेह और स्वीकृति का प्रतीक था, यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जातिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर उनकी प्रतिभा को पहचाना।

उच्च शिक्षा

1912 में, डॉ. अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. संस्कृत पढ़ने की अनुमति न होने के कारण, उन्होंने फारसी में परीक्षा उत्तीर्ण की. उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, जिसने उन्हें अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने में सक्षम बनाया. स्नातक होने के बाद, उन्हें अनुबंध के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा.

1913 में, डॉ. अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए चुना गया. उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1915 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने "प्राचीन भारत का वाणिज्य" विषय पर एक शोध प्रबंध लिखा. 1916 में, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की; उनके शोध का विषय 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण' था. कोलंबिया में, वे जॉन डेवी जैसे प्रमुख अमेरिकी उदारवादियों के संपर्क में आए. उसी वर्ष, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और ग्रेज़ इन नामक विधि संस्थान में बार-एट-लॉ की उपाधि के लिए पंजीकरण कराया. 1917 में छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा. 1920 में, कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज की वित्तीय सहायता और अपनी बचत के साथ, वे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए लंदन लौट आए. 1921 में, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से "द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन" विषय पर शोध प्रबंध लिखकर मास्टर डिग्री पूरी की. 1922 में उन्हें बार में बुलाया गया और वे बैरिस्टर-एट-लॉ बन गए. 1923 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीएससी की उपाधि प्राप्त की. उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आठ साल की पढ़ाई केवल दो साल और तीन महीने में पूरी की. कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें 1952 में एलएलडी की मानद उपाधि प्रदान की , और उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ने उन्हें 1953 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया. उनके पास कुल 10 डिग्रियां थीं.

डॉ. अंबेडकर की उच्च शिक्षा की यात्रा असाधारण थी, जो उनके दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास को दर्शाती है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति ने उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया, जिसने उनके जीवन और करियर की दिशा बदल दी। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें समाज और राजनीति की जटिलताओं की व्यापक समझ मिली, जिसका उपयोग उन्होंने बाद में अपने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में किया।

करियर और पेशेवर जीवन

1918 में, डॉ. अंबेडकर को मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया. वे छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन कुछ प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी का बर्तन साझा करने पर आपत्ति जताई. उन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया. 13 अक्टूबर 1935 को, उन्हें सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और उन्होंने दो वर्षों तक इस पद पर कार्य किया. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया.

1922 में बार में बुलाए जाने के बाद, 1923 में भारत लौटने पर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त किया. उन्होंने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग में अपना कानूनी अभ्यास स्थापित किया. उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुकदमे लड़े, जिनमें मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता भी शामिल थी. उन्हें जिला न्यायाधीश और हैदराबाद के निजाम द्वारा राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन उन्होंने इन आकर्षक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया.

उनका राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ जब बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया. 1936 में उन्होंने दलितों और मजदूर वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के केंद्रीय विधान सभा चुनावों में 13 सीटें जीतीं. उन्हें बॉम्बे विधान सभा के विधायक के रूप में चुना गया और वे 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे, इस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया. उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य (1942-46) के रूप में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण श्रम सुधारों की वकालत की. स्वतंत्रता के बाद, उन्हें जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया (1947-1951). उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध और सुधार करना था, और महिलाओं को समान अधिकार देना था. उन्होंने 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया. उन्होंने दो बार लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन दोनों बार हार गए.

वह एक विपुल लेखक थे और उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, धर्म और सामाजिक मुद्दों पर कई प्रभावशाली पुस्तकें और लेख लिखे. उनकी प्रमुख रचनाओं में "अस्पृश्यता का विनाश", "शूद्र कौन थे?", और "बुद्ध और उनका धम्म" शामिल हैं. उन्होंने दलितों को जागरूक करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए "मूकनायक", "बहिष्कृत भारत", "समता", "जनता" और "प्रबुद्ध भारत" जैसे कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया.

डॉ. अंबेडकर का करियर बहुआयामी था, जिसमें उन्होंने शिक्षा, कानून और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक प्रोफेसर, वकील और अंततः एक प्रमुख राजनीतिक नेता और कानून मंत्री के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने और हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का मंच प्रदान किया। उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान किया बल्कि आत्मविश्वास भी दिया, जिससे वे पारंपरिक सामाजिक बाधाओं को चुनौती दे सके और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सके। सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल और रामजस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दूसरों को शिक्षित करने की उनकी इच्छा को दर्शाती है।

सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन

डॉ. अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों की मुक्ति और सामाजिक समानता के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने कहा था कि "छुआछूत गुलामी से भी बदतर है".1927 में, उन्होंने महाड में सार्वजनिक जल स्रोत तक अछूत समुदाय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक सफल सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया. उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए भी आंदोलन चलाया. उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया और दलित चेतना को जगाने का कार्य किया, उनसे अपने पैरों पर खड़े होने का आग्रह किया. उन्होंने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए न केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, बल्कि अपने आंदोलनों और कार्यों से लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया.

उन्होंने दलितों और अन्य उत्पीड़ित समूहों को राजनीतिक रूप से संगठित किया और उनके प्रतिनिधित्व, शिक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी. 1932 के पूना पैक्ट में उन्होंने दलितों के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित कीं. उन्होंने दलितों को 'हरिजन' कहने का विरोध किया और उनसे मांगना छोड़ने तथा मृत जानवरों का मांस खाना छोड़ने का आग्रह किया. उन्होंने दलित महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया.

1936 में, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने दलितों और मजदूर वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व किया. 1942 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया. उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक आदर्श समाज स्थापित करने की वकालत की. उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलने की वकालत की और आर्थिक शोषण के खिलाफ सुरक्षा को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल करने का समर्थन किया.

डॉ. अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन उनके इस दृढ़ विश्वास पर आधारित थे कि जातिगत भेदभाव और असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने न केवल दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया बल्कि समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया। उनके आंदोलनों ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाए और आज भी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वालों को प्रेरित करते हैं। अस्पृश्यता के खिलाफ उनके सफल आंदोलन, जैसे महाड सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, ने दलितों के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की स्थापना ने दलितों को एक मंच प्रदान किया जहाँ वे अपनी आवाज उठा सकते थे और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकते थे।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में भूमिका

डॉ. अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, हालांकि उनका मुख्य ध्यान दलितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय पर केंद्रित था. उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों के आत्मसम्मान और मानवाधिकारों का समर्थन किया. उन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि आजादी के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव जारी रहेगा. उन्होंने वायसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में मजदूरों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए और भारत के विभाजन का विरोध किया.

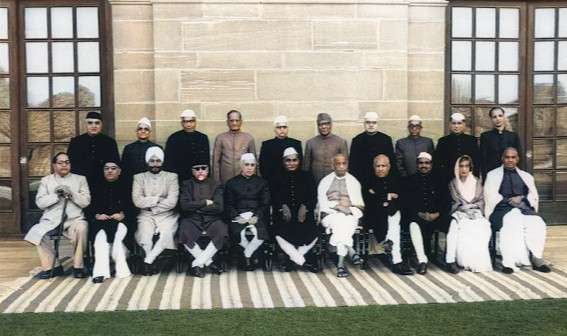

उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान का जनक माना जाता है.वे संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्हें पश्चिम बंगाल से चुना गया था.पहले वे बॉम्बे से चुने गए थे लेकिन कांग्रेस द्वारा हरा दिए गए थे. उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हों. अस्पृश्यता के उन्मूलन (अनुच्छेद 17) और कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल करना उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है. उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा. उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया क्योंकि उन्हें डर था कि स्थानीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है. उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. संविधान का मसौदा तैयार करने में उन्हें 2 साल, 4 महीने और 26 दिन लगे. उन्होंने संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक संविधान के पूरे मसौदे को समझाया और हर सुझाव पर चर्चा की.

डॉ. अंबेडकर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका जटिल थी। जबकि उन्होंने सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, उन्होंने दलितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता के लक्ष्य से अलग नहीं माना। संविधान निर्माण में उनकी अद्वितीय भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्र भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जो सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की गारंटी देता हो। कांग्रेस के साथ उनके मतभेदों के बावजूद, उन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया और मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे उन्हें अपने विचारों को देश के मौलिक कानून में शामिल करने का अवसर मिला। संविधान निर्माण में उनका अथक परिश्रम और समर्पण, खराब स्वास्थ्य के बावजूद, उनके दृढ़ संकल्प और एक न्यायपूर्ण समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बौद्ध धर्म में परिवर्तन

डॉ. अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया. उन्होंने 1935 में ही हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी क्योंकि वे जाति प्रथा और अस्पृश्यता से निराश थे. उनका प्रसिद्ध कथन था, "मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं". उनका मानना था कि बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा और समता प्रदान करता है, जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं. उन्होंने बौद्ध धर्म को तर्क और अनुभव पर आधारित पाया, जिसमें सुधार और विकास की संभावना थी. उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों पर भी विचार किया, लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म अधिक उपयुक्त लगा क्योंकि यह जातिवाद से मुक्त था और इसमें मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया था. उन्हें बुद्ध का मानवीय रूप पसंद आया और उन्होंने कभी मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया. उन्होंने हिंदू धर्म में करुणा, समानता और आजादी जैसे आवश्यक तत्वों की कमी महसूस की.

नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को प्रतिज्ञाएँ दिलाईं. इस घटना को धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है. 1954 में काठमांडू, नेपाल में उन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा "बोधिसत्व" की उपाधि से सम्मानित किया गया था. उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने आवास को सजाने और उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की.

डॉ. अंबेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन एक गहरा व्यक्तिगत और सामाजिक-राजनीतिक निर्णय था। यह न केवल हिंदू धर्म में उनके अनुभवों और निराशाओं का परिणाम था, बल्कि बौद्ध धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों में उनके दृढ़ विश्वास का भी प्रतीक था। इस परिवर्तन ने दलितों के बीच एक सामूहिक आंदोलन को जन्म दिया और भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू धर्म त्यागने का उनका निर्णय दलितों के लिए एक शक्तिशाली संदेश था कि वे अपनी पहचान और सम्मान के लिए खड़े हो सकते हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन से पहले कई वर्षों तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, जो उनके निर्णय की गंभीरता और विचारशीलता को दर्शाता है।

मृत्यु और अंतिम संस्कार

डॉ. अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में नींद में हुआ. उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट (हृदयगति रुकने) के कारण हुई. उनका अंतिम संस्कार 7 दिसंबर 1956 को मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया था. उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए थे. उनकी मृत्यु को उनके अनुयायियों द्वारा महापरिनिर्वाण (महान यात्रा) कहा जाता है. उनके निधन के बाद उन्हें 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया. उनकी समाधि मुंबई में चैत्य भूमि पर स्थित है.

डॉ. अंबेडकर की मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन उनका जीवन और कार्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया, जो उनके द्वारा चुने गए नए धर्म के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। भारत रत्न से उन्हें मरणोपरांत सम्मानित करना राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवाओं की स्वीकृति थी। उनके स्वास्थ्य का बिगड़ना उनके अथक परिश्रम और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का परिणाम हो सकता है। उनकी मृत्यु के बाद भी, उनके विचार और दर्शन अंबेडकरवादी आंदोलन और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष को जारी रखते हैं।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट समर्पण की एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत कठिनाइयों को पार किया बल्कि लाखों लोगों के लिए समानता और सम्मान का मार्ग प्रशस्त किया। एक समाज सुधारक, शिक्षाविद, कानूनविद और राजनेता के रूप में उनका योगदान भारत के इतिहास में अमिट है। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका और दलितों एवं अन्य marginalized समुदायों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बौद्ध धर्म में उनका परिवर्तन उनके दर्शन और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उनकी विरासत आज भी प्रासंगिक बनी हुई है, जो सामाजिक समानता, मानवाधिकारों और न्याय के लिए चल रहे आंदोलनों को प्रेरित करती है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्राप्त प्रमुख उपाधियाँ

No comments yet.